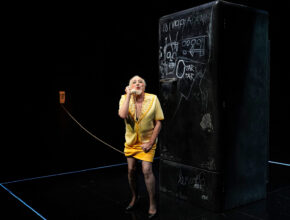

Settantuno va in scena al teatro TRAM dal 1 al 3 marzo. Lo spettacolo è scritto e diretto da Riccardo Pisani, coautore di una drammaturgia collettiva, che prende forma a partire dai commenti sui social, sapientemente elaborati dai cosiddetti «leoni da tastiera». Nello Provenzano interpreta Flaviano, conosciuto come «l’omm ‘e merd». L’opera è una vera messinscena da teatro off, alternativa, audace e sovversiva. È uno spettacolo di resistenza per un teatro che resiste e, contro i suoi stessi interessi, si espone.

Settantuno: Trama

Tutto parte dal titolo dell’opera: Settantuno, che nella smorfia napoletana è l’uomo di merda, in Italia è un’epidemia inarrestabile, la deriva dell’ideologia. Flaviano è un uomo che ha solo la fisionomia di un umano, perché ha perduto anche il suo ultimo barlume di umanità. E Flaviano – così si fa chiamare, per darsi un tono da funzionario romano, devoto protettore della patria – riesce a farsi odiare non appena compare in scena. Questo personaggio si presenta in mutande e canottiera bianca, con le pantofole ai piedi, i calzettini lunghi, la faccia assonnata. Si tocca i genitali come un bifolco, esplora anche nel deretano, e poi comincia a parlarci di sé, o meglio, dei problemi che lo affliggono.

Settantuno è un lungo e intenso delirio, uno schizofrenico e grottesco sproloquio, o, per meglio dire, un turpiloquio vomitevole e agghiacciante, ma tremendamente realistico. Il protagonista inizia la sua giornata con lo scopo di annientare, di dividere, di aizzare polemica, di seminare odio e rabbia. Dopo aver letto quattro o cinque comandamenti dalle sue Sacre Scritture (il Mein Kampf di Hitler), comincia a stilare una lista delle “razze“, con le quali nel suo paese è costretto a convivere, e che gli generano profondo fastidio, tanto da volerle sterminare. In questo spettacolo, i cinesi sono descritti come un popolo, in cui non è possibile distinguere un volto da un altro, gli indiani hanno, invece, come caratteristica il cattivo odore che emanano, i marocchini altro non sono che «sporchi negri, spacciatori di fumo». Flaviano è un uomo confuso. I suoi pensieri si sono alterati, incattiviti, a causa di odori diversi, che, camminando per le strade, è costretto a sentire, dal kebab, al sushi, fino alla puzza dei rom. Troppi colori di pelle sono balzati ai suoi occhi, che hanno infranto la sua beata realtà in bianco e nero, o meglio, a strisce tricolori.

Questa è la storia di un uomo che non si è mai messo in discussione, pur guardandosi spesso allo specchio. In Settantuno Flaviano si sente un vincitore, in un paese che ha perso il senso della collettività, già da un tempo non più precisamente definibile. Lui indossa la sua maschera e, seduto sul gabinetto del cesso – il suo trono regale -, in cui può scaricare tutta la merda che ha in testa, gira il suo videomessaggio per i suoi followers. Ma non finisce qui, perché poi sceglie di dedicare un’altra buona dose del suo prezioso tempo per leggere accuratamente tutti i commenti dei suoi sostenitori, ed accertarsi che non ci siano stupidi haters. Il suo volto, la sua espressività rivelano tutto il tormento di chi ha la sindrome della vittima, ma l’arroganza e la fierezza del comandante. Flaviano si infervora a tal punto da diventare paonazzo, e gli occhi paiono uscirgli dalle orbite, le vene del collo sembrano sul punto di scoppiare. Tra i suoi bersagli non possono mancare gli omosessuali. La sua intolleranza nei loro confronti è tale che vorrebbe sostituire, nel Mein Kampf, la parola ebrei con «froci».

Analisi dell’opera teatrale

In Settantuno, Flaviano è un uomo di merda, ma anche un bamboccio: la lingua incastrata tra i denti esprime la collera capricciosa dell’infante, che, sentendosi minacciato, attacca, senza avere piena coscienza della sua forza. L’ambiguità del rapporto che il protagonista ha con la madre – docile e violento, autoritario e accondiscendente, psicologicamente complesso – ci dà un’ulteriore conferma di come tale odio feroce nasca da una regressione profonda e aberrante, sia dal punto di vista intellettivo, che umano. Profondamente ignorante, Flaviano non può che ricorrere alla violenza come mezzo di espressione, e all’utilizzo di truci simboli, che, ahimè, anche l’attuale governo cerca ancora di riesumare, pur tentando di camuffarli. Al collo indossa, infatti, un’aquila, per ribadire il suo delirio di onnipotenza e grandezza, dietro la testa ha una svastica come tatuaggio, che non merita ulteriori commenti, perché parla da sé.

Dunque, Settantuno è la storia di un uomo comune, un fenomeno dilagante, un’epidemia di narcisi, fantocci riprodotti di «Benny» e «Adolfo», maschere grottesche, ridicole, ma pericolose. Così Flaviano, dopo aver trascorso un’intera mattinata ad ammirarsi allo specchio, a fare a cazzotti con le facce degli stranieri, e a sputare un po’ di veleno – dando così il suo contributo per rendere il mondo un posto migliore –, non può non rivelarsi anche un assassino. Si tratta di un criminale, che si rivolge alla madre chiamandola «mammina», che ha bisogno di stordirsi con musica techno, un personaggio a noi familiare, che non esita a spiattellare suoi social le sue becere polemiche. Un disgustoso condensato di misoginia, razzismo, omofobia e risentimento. I suoi eroi sono morti, ma le loro ombre aleggiano ancora su di noi, come fantasmi minacciosi.

«Io non mi sento italiano, se un italiano è questo tipo di uomo»: ecco il messaggio che, infine, Nello Provenzano vuole comunicare, uscendo rapidamente dalla scena, dopo un’ora intensa di monologo, e indossando i suoi stessi panni. L’attore, prendendo le distanze dal suo personaggio, ci sta dicendo: «io non sono quella merda lì, e non voglio neppure che si prenda gli applausi, perché non li merita.»

Riccardo Pisani e Nello Provenzano hanno realizzato uno spettacolo di denuncia. Settantuno sconvolge per il sentimento di rabbia che il protagonista trasuda. Dalla testa ai piedi, Flaviano rappresenta tutto ciò che nessuno di noi vorrebbe mai essere, ma l’esatto prototipo di come il potere vorrebbe che fossimo.

Fonte immagine: ufficio stampa