Vito Carnale va in scena a Sala Assoli martedì 12 e mercoledì 13 marzo.

Vito Carnale è uno spettacolo scritto e diretto da Egidio Carbone Lucifero, attore e ingegnere, riferimento artistico d’avanguardia, sperimentatore di un metodo, denominato L’attore costitutivo, basato sull’affinità tra la moderna teoria della deformazione della materia e la metafisica del personaggio. Se per plasmare la materia si ha bisogno di un modello, anche l’attore per dare forma al suo personaggio, e interpretarlo in maniera credibile, ha necessità di partire da un archetipo astratto.

Per il drammaturgo napoletano la recitazione e il teatro stesso sono molto di più che una performance da consegnare al pubblico, trovano una corrispondenza nella genesi della vita, visceralmente intesa, costitutivamente indagata.

Vito Carnale è un uomo, o quel che è rimasto di un uomo, è «un reietto», un ammasso di carne tremula. È la storia di un comune mortale, di uno qualunque, che pare non avere altro da raccontare oltre la sua angoscia, ma in realtà si fa portavoce della carnalità sofferta di ogni umano, la cui esistenza resta chiusa, costretta in un corpo.

Fino alla fine non conosciamo il suo nome, Vito è un anonimo venditore d’anima, un pazzo disinteressato che compie una forma di messa di messa a nudo spietata. Un mitomane che porta avanti per un’ora e mezza una confessione ininterrotta e devastante, con la quale è impossibile non empatizzare, non sentirne addosso tutto il dolore.

Vito Carnale ha fatto una scoperta: «la verità del mondo è una bugia». Il mondo mente, la Terra è un luogo inospitale per un qualsivoglia individuo alla ricerca di almeno «un chilo di equilibrio».

Le occhiaie sotto gli occhi sono nere come l’inferno e il buio che sta attraversando. Vito ha un interlocutore: è una donna? Un’amante? Una madre? Il pubblico stesso o semplicemente quella bestia della vita che fino all’osso lo ha divorato? Non ci è dato saperlo, perché Vito non vuole dirci nulla, non vuole comunicare un bel niente, vuole renderci partecipi di un vuoto, di un’insensatezza, di una crudeltà, di un tempo che ha smarrito le sue coordinate.

Una chitarra – quella sublime di Pasquale Panico – pare suonare sola, in un angolo, dimenticata dal resto del mondo. Quelle corde – pizzicate con la delicatezza di chi non ha più la forza di combattere, e conduce la sua lotta interna e taciturna – producono armonie cantilenate, una nenia ossessiva, a cui l’orecchio subito si abitua.

Dalle prime file sembra di sentire quell’«odore putrefatto di pesce», i cui scarti sono rimasti a marcire nel lavandino della cucina del suo appartamento. Vito Carnale è ossessionato da quella puzza. Per coprirla, decide di lavarsi e di spruzzarsi addosso il profumo. Puzza e profumo, buono e cattivo odore si confondono sulla sua pelle, al punto che al nostro olfatto non è concesso distinguerli.

Il nostro tentativo di afferrare il senso, la nostra ansia di conoscere il motivo di questo spasmodico sproloquio si acquietano, per un attimo ci sembra di aver compreso qualcosa. Vito è un uomo che soffre, è un cavallo nero, a cui è arrivato in visita il cavallo bianco, e oggi si sta sbizzarrendo, sta delirando. Ecco, però, che un momento dopo, Vito disattende tutte le nostre aspettative, ci racconta la lordura, la putredine, la sozzura che lo invade, e lo sotterra. Allora perché si sta divertendo se ci sta parlando di una sofferenza profonda? Perché, se il suo dolore è indicibile non smette di parlare? Perché, se afferma di desiderare solo un po’ di quiete e di silenzio, non comincia da lui, stando zitto?

Vito Carnale è un uomo pieno di contraddizioni, frammentato in particelle che godono del privilegio di non aver alcuna percezione delle ore, il cui destino è quello di sballottolare qua e là, senza alcun punto di riferimento, se non il confronto tra simili.

«Ti giuro che me ne vado, me sto andando. No, non me ne vado»: le sue frasi creano un effetto reiterativo. Come nell’opera beckettiana, Vito Carnale è, in fondo, uno che aspetta, forse Godot, forse la morte, o una forma diversa di vita, comunque non si muove di lì, e, in questo, sembra un personaggio del teatro dell’assurdo.

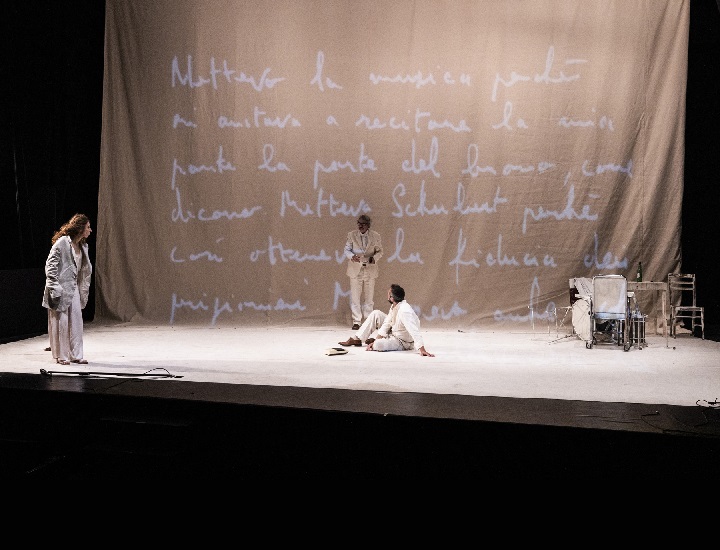

Gli attori in scena – Egidio Carbone Lucifero, Federica Castellano, Emilio Massa, Anita Mosca, Loretta Palo – si fanno carico, dal punto di vista emotivo e pratico, di un monologo a più voci disturbante, destabilizzante, psicanalitico e irrisolto, nevrotico, docilmente patetico. Dimostrano, così, tutte le loro doti attoriali, e la loro capacità di sostenere il peso umano delle parole che interpretano.

«Angelina, mi porti in quel posto? Quel posto tutto rosso, o tutto bianco o tutto nero. Quel posto che non è un posto». Vito Carnale è alla ricerca di un non-luogo, forse un labirinto della memoria, uno spazio recondito dell’inconscio, dove prova ad archiviare i suoi ricordi, nel tentativo di sbarazzarsene, ma che poi ritornano sotto forma di allucinazioni, vaneggiamenti, farneticazioni. Il suo inconscio è ormai un pezzo di mobilio rotto, un divano sgarrupato che somiglia a un ammasso di carne maciullata.

Vito Carnale è se stesso, e altre quattro persone, è un individuo in fase di parcellizzazione. Le altre parti di sé, i suoi residui, i suoi sminuzzati frammenti indossano abiti dai colori sgargianti, sono più in forma di lui, sono i suoi altri volti, puliti, truccati, sono maschere vestite a festa, esposte in bella vista nelle vetrine, per le strade, tra la gente.

Al centro della scena, a destra e a sinistra, tre grossi pannelli: quello principale rappresenta il profilo di un signore col cappello, la cui ombra è proiettata – volontariamente o meno – sul muro della sala, i due laterali sono sagome dietro le quali si nascondono gli altri attori, facce distorte e complesse dello stesso autore.

Vito Carnale non recita fintamente, ha solo un bisogno spropositato di parlare, e, a un punto, passare dagli infradito con i calzini ai tacchi a spillo neri, come un Dogman bessoniano. Se il mondo altro non è che un coacervo di bugie, lui non è tenuto a dire il vero. Si tratta di un uomo versatile, che ha messo da parte la ricerca delle verità assolute, perché ha compreso che il mondo è un posto strano e gira in modo caotico.

Quando lo viene a trovare il suo cavallo bianco, Vito può passeggiare al fianco di Platone, di Socrate, con loro filosofeggiare, può, per un attimo, dimenticare che «tutti vogliono soldi per tutto», che «nessuno ha più voglia di ascoltare». Può starsene lì, nell’Iperuranio, ignorare le passioni e i desideri della carne, la fame insaziabile, che è brama di conoscenza, irrefrenabile a tal punto da trasformarsi in un’abbuffata.

Diverse figure si contorcono e danzano dietro i pannelli sulla scena – in senso figurato, forse, dietro la sua corteccia cerebrale – poi, una alla volta, ognuna di loro viene avanti e si presta a conversare con Angelina.

Angelina: questo silenzio incarnato in un nome di donna, un silenzio sacro che ha imparato ad ascoltare. A lei, Vito Carnale può raccontare memorie e tormenti, sgomenti d’anima: «Angelina ti ricordi di quella volta che ti ho fatta a pezzi?», intendendo, forse, quella volta in cui ha tentato di farla finita con la vita.

Vito Carnale è un essere poliedrico, che può indossare contemporaneamente vestiti blu, gialli e neri, tutti elegantissimi, profumare di una flagranza pregiatissima, pur rimanendo a letto in pigiama e calzini, spettinato e con la barba incolta.

Vito è un attore costitutivo, che si nutre della materia del mondo, la modella e, ormai, ha imparato anche a giocarci in maniera schizofrenica, ma personalissima e poetica.

La poesia non può nascere se non da un cuore che sia in grado di emanciparsi, di trascendere il reale, dopo averlo attraversato in profondità e consumato fino al midollo. Così, mentre i pezzi di sé possono ancora muoversi leggeri sul fondoschiena del globo terrestre, procedere con passi lievi, appena accennati, Vito Carnale si sente libero di fare rumore, fluttuare nel mondo delle idee, perché lui è già morto, e lo abbiamo sentito morire anche se non lo abbiamo visto. Non finisce qui, però, Vito ha bisogno di continuare a sussurrare nelle orecchie dei vivi, ancora e ancora.

Galileo Galilei, in Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, dichiarò che: «bisogna intendere quel che sia quel glutine che sì tenacemente ritien congiunte le parti dei solidi, che pur finalmente son dissolubili». Ecco che Vito Carnale sulla scena si dissolve, forse per ricongiungersi con quel morto, che non si scorge, ma sta nascosto dietro le quinte, anche lui a spiare la messinscena, e, alla fine, neppure si degna di uscire a prendersi gli applausi del pubblico.

Vito Carnale ci ha restituito tutta la carnalità di uomo che ha bisogno della scena per sentirsi vivo, perché in quello spazio circoscritto – «in quel posto tutto rosso, in quel posto che non è un posto», che è il palcoscenico – ha sperimentato la sua strategia per ingannare la vita e se stesso e, così, riuscire a sopravvivere.

Spettacolo prodotto da 𝗔𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗶 𝗥𝗶𝘂𝗻𝗶𝘁𝗶 in coproduzione con 𝗧𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗔𝘃𝗮𝗻𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗡𝘂𝗺𝗲𝗿𝗼 𝗭𝗲𝗿𝗼 Monologo a più voci, lettura scenica del primo studio su 𝗩𝗜𝗧𝗢 𝗖𝗔𝗥𝗡𝗔𝗟𝗘 [𝗖𝗘𝗡𝗧𝗥𝗜𝗣𝗘𝗧𝗔], 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗰𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶𝘀𝘁𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗻 𝗮𝘁𝘁𝗼 𝘂𝗻𝗶𝗰𝗼. di e con 𝗘𝗴𝗶𝗱𝗶𝗼 𝗖𝗮𝗿𝗯𝗼𝗻𝗲 𝗟𝘂𝗰𝗶𝗳𝗲𝗿𝗼 e con 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮𝗻𝗼, 𝗘𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗮, 𝗔𝗻𝗶𝘁𝗮 𝗠𝗼𝘀𝗰𝗮, 𝗟𝗼𝗿𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗣𝗮𝗹𝗼 musica dal vivo 𝗣𝗮𝘀𝗾𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗮𝗻𝗶𝗰𝗼 dipinti in scena di 𝗡𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗣𝗲𝘁𝗿𝘂𝗰𝗰𝗶 trucco 𝗚𝗶𝗻𝗼 𝗩𝗮𝗿𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲 costumi 𝗙𝗶𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗼 𝗗𝗶 𝗖𝗿𝗶𝘀𝗰𝗶 assistente alla regia 𝗠𝗶𝗿𝗶𝗮𝗺 𝗥𝘂𝘀𝘀𝗼 regia 𝗘𝗴𝗶𝗱𝗶𝗼 𝗖𝗮𝗿𝗯𝗼𝗻𝗲 𝗟𝘂𝗰𝗶𝗳𝗲𝗿𝗼

fonte foto di copertina: ufficio stampa